Samedi après-midi on ne peut plus bruxellois à l’invitation de mon amie Marianne G. Embarquement pour les Musées Royaux des Beaux-arts (j'en profite pour devenir Amis des Musées) afin d'y admirer la très belle rétrospective organisée à l’occasion des 80 ans de Pierre Alechinsky, de A à Y.

Alors que les qualités plastiques des principaux membres du groupe Cobra (Asger Jorn ou Karel Appel) m’ont toujours paru simplistes, brutales, rudimentaires et donc inélégantes, j’ai toujours été fasciné par les gravures ou tableaux d’Alechinsky. Du moins par l’Alechinsky qui s’est révélé à lui-même, à partir de 1965, avec

Central Park.

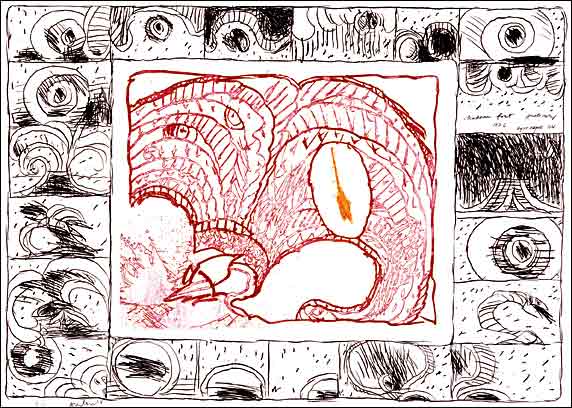

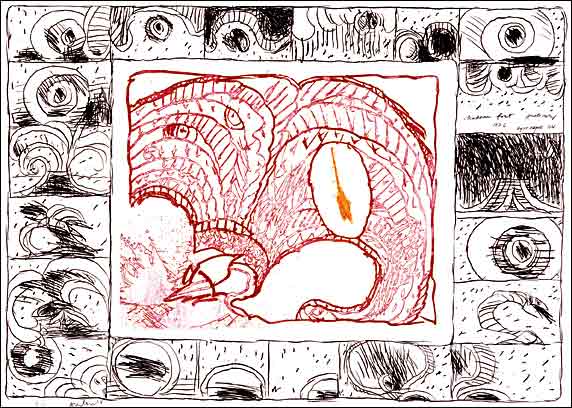

Dès ce moment, chacun de ses tableaux développera le principe des « remarques marginales » : une image centrale sera encadrée par une série de vignettes réparties sur les quatre côtés de cette image. Inspirées par la bande dessinée et les arts de la gravure, ces vignettes complètent ou commentent « en marge » la représentation centrale à la manière d'une écriture. Il se crée des rapports fascinants entre les deux strates picturales : les « remarques marginales » sont soit la représentation du dessin central vu sous un angle différent (transposition du thème), soit une déclinaison nouvelle de cette représentation principale (variation sur le thème), soit encore l'apport d'une donnée iconographique inédite qui oriente et enrichit le sens de la figure centrale (contrepoint de thèmes).

Dans tous les cas de figure, Alechinsky semble vouloir offrir une vision globalisante de son sujet, sorte de synthèse de points de vue qui fera dire à un Ionesco que cet art est comme "la réunion de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur se heurtent dans son travail et ont l'air d'en sortir, cabossés. Ce cabossage, si je puis dire est le résultat de ce mélange."

Alechinsky est fascinant par la perfection de ses compositions qui touche aussi bien les images dépouillées que les grands tableaux surchargées. Cela tient à l’équilibre des pleins et des vides, aux répartitions harmonieuses des masses, aux contrastes de couleurs parfaits, à l’élégance des lignes qui se déroulent comme de mystérieuses écritures. L’influence de l’estampe extrême-orientale est manifeste dans cette manière de faire, sentiment qui est corroboré par le fait qu’Alechinsky est allé à Kyoto, en 1955, et qu’il y réalisa un film sur les graveurs et les calligraphes japonais.

Outre cette qualité de la mise en forme, il y a chez Alechinsky une incroyable tension stylistique : dessin au trait nerveux esquissé avec frénésie, vibration forte provoquée par la combinaison des hachures multiples, horreur du vide, expressionnisme de l’image, force de la peinture à l’acrylique ou de l'encre sur le papier marouflé sur toile. Cette énergie de vie est complétée par la présence d’images graphiques récurrentes : serpents (des cobras évidemment), mer, pelures d'orange, chutes d'eau ou volcans... qui se déclinent sur tous les formats et tous les supports.

Autre aspect plus marginal, mais non moins intéressant, Alechinsky fait feu de tout papier, en particulier les papiers anciens qu'il commence à collectionner à partir des années 60 : vieilles cartes postales, factures d'hôtel, actions au porteur, lettres sous pli, cahiers d'écoliers auxquels ils redonnent non sans humour une nouvelle vie financière par ses ajouts à l'aquarelle ou à l'encre de Chine.

Enfin, les livres ont une place considérable dans l'exposition. Parce qu'Alechinsky est un illustrateur de première importance pour ses contemporains à commencer par Dotremont, Octavio Paz et d'autres. Parce que le peintre est également l'auteur d'un nombre d'opus littéraires ou critiques impressionnants qui clarifient en partie sa pensée picturale.

La rétrospective bruxelloise propose près de 200 pièces exceptionnelles, des premiers essais influencés par l'art de Picasso jusqu'aux réalisations les plus récentes, parmi lesquelles le très beau

Terril, XXV (2006), tondo d'une beauté suprême.

Samedi après-midi on ne peut plus bruxellois à l’invitation de mon amie Marianne G. Embarquement pour les Musées Royaux des Beaux-arts (j'en profite pour devenir Amis des Musées) afin d'y admirer la très belle rétrospective organisée à l’occasion des 80 ans de Pierre Alechinsky, de A à Y.

Samedi après-midi on ne peut plus bruxellois à l’invitation de mon amie Marianne G. Embarquement pour les Musées Royaux des Beaux-arts (j'en profite pour devenir Amis des Musées) afin d'y admirer la très belle rétrospective organisée à l’occasion des 80 ans de Pierre Alechinsky, de A à Y.